- TOP

- 医療ダイエットコラム

- メトホルミンのダイエット効果と副作用とは?正しい飲み方と注意点を解説

メトホルミンのダイエット効果と副作用とは?正しい飲み方と注意点を解説

- 2025.04.11

PR

「メトホルミンは糖尿病の薬なのに、ダイエットにも効果があるって本当?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。

メトホルミンは、血糖値を安定させることで脂肪の蓄積を防ぎ、食欲を抑える作用や脂肪燃焼を促す効果が期待できる薬です。

実際に、肥満の改善を目的に服用されることもあり、近年ダイエット目的で注目されています。

しかし、もともとは糖尿病治療薬であるため、正しい服用方法や注意点を知らずに使用すると、副作用のリスクもあるため注意が必要です。

メトホルミンのダイエット効果の仕組み、副作用のリスク、効果的な飲み方、注意点について詳しく解説します。安全に活用するためのポイントを押さえて、健康的なダイエットに役立てましょう。

メトホルミンのダイエット効果とは?痩せる仕組みを解説

メトホルミンは本来、糖尿病の治療薬として使われている薬ですが、近年では「痩せる薬」としても注目を集めています。

血糖値の安定や食欲の抑制といった作用から、体重の減少に効果があるとされ、医師の管理のもとでダイエット目的に処方されることもあります。

なぜメトホルミンが痩せると言われているのか、仕組みについて詳しく解説していきます。

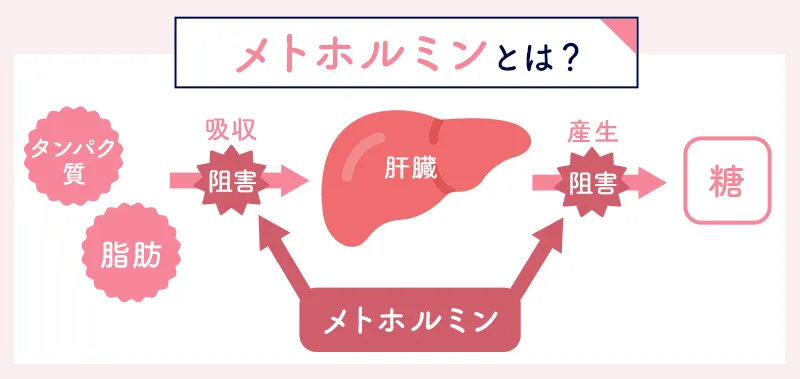

メトホルミンとは糖尿病治療を目的に開発された内服薬

メトホルミンは、2型糖尿病の治療薬として使用されている内服タイプの薬です。

肝臓での糖新生(タンパク質や脂肪の一部を使って新しく糖を作り出すはたらき)が起こるのを抑え、血糖値を安定させる働きがあります。

血糖値の安定化以外に、食欲抑制や筋肉増量などの効果も期待でき、服用を継続すると体重減少につながると考えられています。

現在では、メトホルミンは糖尿病治療だけでなく、肥満やメタボリックシンドロームの改善を目的に使用されることもあります。

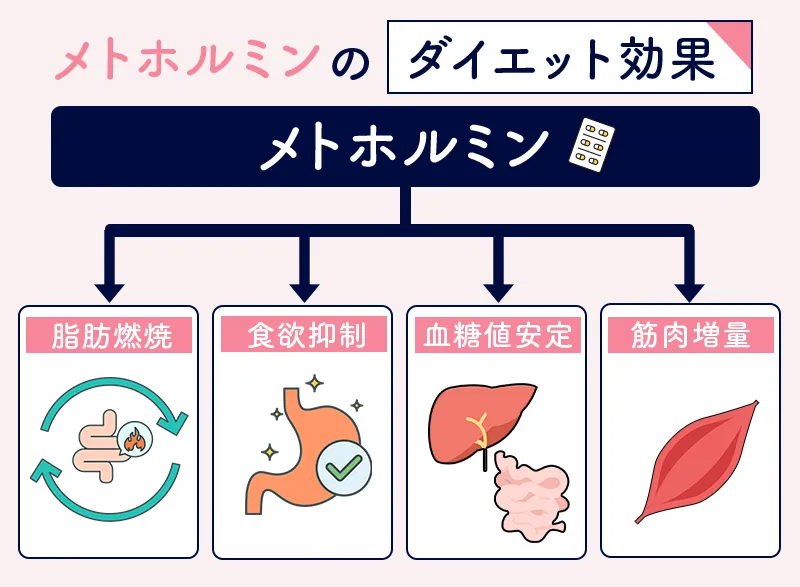

メトホルミンのダイエット効果は本当にある?4つの作用を解説

メトホルミンは糖尿病治療薬ですが、体重減少効果があるとされ、ダイエット目的で注目されています。どのような仕組みで体重に影響を与えるのか、4つの作用を詳しく解説します。

メトホルミンには、脂肪の分解を促進し、脂肪燃焼を高める効果があります。

メトホルミンの脂肪に対する作用

- AMPK(AMP活性化プロテインキナーゼ)という酵素を活性化し、脂肪の分解を促す

- エネルギーを消費しやすい状態になり、体脂肪が減少しやすくなる

特に、内臓脂肪の減少に効果的であるとする研究もあり、メトホルミンは糖尿病予防だけでなく、肥満対策・メタボ対策にも有効と考えられています。

メトホルミンを服用すると「食欲が自然に減る」と感じる人が多いのも、ダイエット薬として注目されている理由の一つです。

メトホルミンの食欲に対する作用

- 満腹中枢に作用するグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)というホルモンの分泌を促し、満腹感を高める

- 血糖値の安定により、急激な空腹感が起こりにくくなる

- 胃の働きをゆるやかにする作用があり、食事量が自然と減る

メトホルミンを継続的に服用することで「食べ過ぎ」を防ぎ、結果的に体重の減少につながると考えられています。

メトホルミンには、血糖値を安定させることで、脂肪の蓄積を抑える働きがあります。

メトホルミンの糖に対する作用

- 肝臓での糖新生(糖の生成)を抑え、血糖値の急上昇を防ぐ

- 小腸での糖の吸収が緩やかになり、食後の血糖値が安定しやすくなる

- 筋肉や細胞での糖の取り込みが促進され、エネルギーとして消費されやすくなる

血糖値が安定するとインスリンの分泌量が抑えられます。インスリンは過剰に分泌されると脂肪に変換されてしまうので、メトホルミンによる血糖値の安定化は脂肪をためこみにくい体質への改善につながります。

ダイエット中は筋肉量が減りやすく、基礎代謝が低下しやすくなりますが、メトホルミンは、筋肉のエネルギー不足を防ぐことで、代謝を維持しやすい状態を作ります。

メトホルミンの筋肉への作用

- インスリンの働きが促され、筋肉に糖がスムーズに供給される

- エネルギー不足による筋肉の分解を抑え、基礎代謝の低下を防ぐ

筋肉量が維持されることで痩せやすくリバウンドしにくい体質へと改善が期待できます。

特に、メトホルミンダイエットと運動と組み合わせることで、筋力アップや脂肪燃焼効果をより高めることができます。

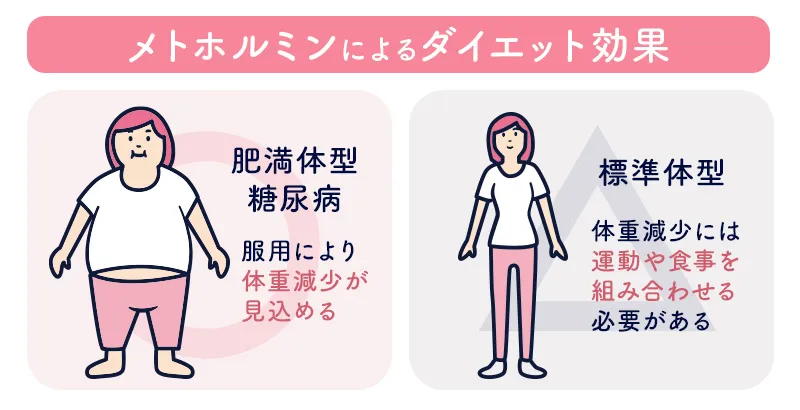

メトホルミンのダイエット効果は科学的に証明されているのか

メトホルミンは糖尿病の治療薬として使用されていますが、体重減少効果があるとする研究も多く発表されています。

特に、糖尿病や肥満の人を対象とした臨床試験では、服用によって体重が減少するケースが報告されています。

一方で、糖尿病ではない人に対する影響は限定的とされており、食事や運動と組み合わせることが重要とされています。

糖尿病の人を対象とした「Diabetes Prevention Program(DPP)」の研究では、メトホルミンを服用したグループが平均2.9kg体重が減少したことが報告されています。

また、BMIが30以上の肥満の人では、5〜7kgの体重減少が見られたという研究もあります。

| 対象者 | 服用期間 | 体重減少量 |

|---|---|---|

| 糖尿病予備軍 | 1年間 | 平均2.9kg減少 |

| BMI30以上の肥満の糖尿病患者 | 1年間 | 平均5~7kg減少 |

糖尿病ではない人を対象とした研究では、メトホルミンを単独で服用しても体重の変化はほとんどないことがわかっています。

ただし、食事管理や運動を取り入れると平均で2〜3kgの体重減少が確認されています。

| 対象者 | 服用期間 | 体重減少量 |

|---|---|---|

| 健康な人(食事・運動管理なし) | 1年間 | ほぼ変化なし |

| 健康な人(食事・運動管理あり) | 1年間 | 平均2~3kg減少 |

メトホルミンには一定の体重減少効果があることが科学的に示されているものの、単独で劇的に痩せる薬ではありません。

しかし、食事管理や運動と組み合わせることで、より効果的に活用できることが研究で示されています。

食習慣・生活習慣の見直しがあったうえで、減量をより加速させるサポート的な方法としてメトホルミンダイエットは推奨されます。

メトホルミンのダイエットで生じる副作用と健康上の危険性

メトホルミンは、本来の用途(糖尿病治療)とは異なる使い方をする場合、副作用や健康リスクについて正しく理解しておくことが重要です。

特に、消化器系の不調、低血糖、乳酸アシドーシスといった症状が報告されています。

メトホルミンダイエットによる代表的な副作用

メトホルミンを服用すると、特に初期段階で消化器系の副作用が起こることが多いとされています。

代表的な副作用

- 胃腸の不調:吐き気、下痢、腹痛、食欲不振などが見られることがあり、服用初期に最も多く報告されています。

- ビタミンB12の吸収障害:長期間の服用により、ビタミンB12の吸収が阻害され、貧血や神経障害のリスクが高まる可能性があります。

- 倦怠感・めまい:血糖値が下がることで、だるさや軽いめまいを感じることがあります。

副作用のリスクを抑えるためには、少量から服用を開始し、徐々に増やすことが推奨されています。また、食後に服用することで胃腸の負担を軽減できるとされています。

メトホルミンで低血糖になる可能性はあるのか

メトホルミンはインスリンの分泌を直接増やす薬ではないため、単独で低血糖を引き起こす可能性は低いとされています。

しかし、いくつかの状況では低血糖になるリスクがあるため注意が必要です。

メトホルミンの服用で低血糖になるリスク

- 食事の摂取量が少ない場合腹状態では、血糖値が下がりすぎる可能性があります。

- 他の血糖降下薬との併用:インスリンやスルホニル尿素薬(SU薬)などと併用すると、低血糖のリスクが高まります。

- 過度な運動:運動量が多いと血糖値が急激に下がることがあり、めまいや手の震え、意識障害が起こることもあります。

低血糖を防ぐためには、規則正しい食事を摂り、急な絶食を避けることが重要です。

低血糖の兆候が見られた場合は、すぐにブドウ糖やジュースなどを摂取し、症状が続く場合は医師に相談しましょう。

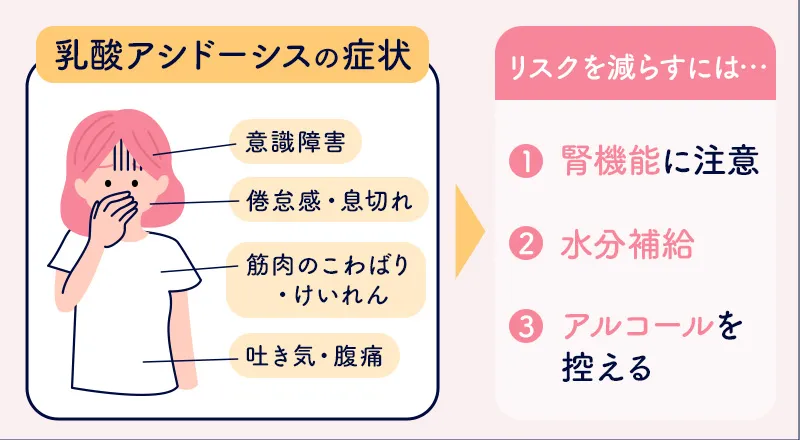

乳酸アシドーシスのリスクと対策

乳酸アシドーシスは、血液中に乳酸が過剰に蓄積し、重篤な健康被害を引き起こす稀な副作用です。

メトホルミンの服用によって症状があらわれる頻度は低いものの、発症すると命に関わるため注意が必要です。

メトホルミン服用によって乳酸アシドーシスが起こる主な原因

- 腎機能の低下:腎臓の働きが弱いと、メトホルミンが体内に蓄積しやすくなり、乳酸アシドーシスのリスクが高まります。

- 重度の脱水症状:嘔吐や下痢によって体内の水分が不足すると、乳酸の代謝がうまくいかなくなります。

- 過度なアルコール摂取:アルコールは乳酸の排出を妨げるため、大量に飲むとリスクが上昇します。

乳酸アシドーシスの症状

- 強い倦怠感や息切れ

- 筋肉のこわばりやけいれん

- 吐き気や腹痛

- 意識障害

リスクを減らすための対策

- 腎機能に問題がある人は服用を避ける(腎臓の検査を受けることが推奨されています)

- 水分補給をしっかり行う(脱水症状を防ぐためにこまめな水分摂取を意識する)

- アルコールの摂取を控える(特に大量の飲酒は避ける)

乳酸アシドーシスは稀な副作用ですが、強い倦怠感や呼吸困難などの症状が現れた場合は、直ちに医療機関を受診する必要があります。

メトホルミンと他のダイエット向け糖尿病薬の違いとは?

近年は、糖尿病治療薬のなかでもダイエット効果が高い薬として、GLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬も注目されています。

メトホルミンとどう違うのかを知っておくことで、自分に合った選択がしやすくなります。

メトホルミンとGLP-1受容体作動薬(リベルサス・マンジャロなど)との違い

リベルサスやマンジャロなどのGLP-1受容体作動薬は、脳の食欲中枢に作用して食欲を強く抑える薬です。また、胃の動きを遅らせることで満腹感が持続しやすく、短期間で大きな減量が期待できるという特徴があります。

一方で、メトホルミンは血糖値を安定させ、間接的に脂肪の蓄積を防ぐため、体重の減少スピードはゆるやかです。

ただし、GLP-1薬は吐き気や嘔吐などの副作用が出やすく、費用も高めというデメリットがあります。

徐々に時間をかけて痩せたい人はメトホルミンがおすすめですが、費用が少し高くなっても短期間で体重を落としたいという人にはGLP-1受容体作動薬がおすすめです。

メトホルミンとSGLT2阻害薬(フォシーガ・ジャディアンスなど)との違い

SGLT2阻害薬は、尿に糖を排出することで血糖値を下げ、カロリーを減らす作用がある薬です。メトホルミンよりもやや高い減量効果が期待できることがあります。

ただし、SGLT2阻害薬は尿路感染症や脱水のリスクがある点には注意が必要です。

メトホルミンは副作用が比較的少なく、安全性が高い薬として使いやすいという特徴があります。

副作用の症状に不安がある人はまずはメトホルミンから始めてみるのがおすすめです。

メトホルミンの正しい飲み方は?ダイエット効果を高める服用方法を紹介

メトホルミンを適切に服用することで、副作用のリスクを抑えながらダイエット効果を最大限に引き出すことができます。

服用の基本ルールや、効果を高めるタイミング、注意すべき飲み合わせについて詳しく解説します。

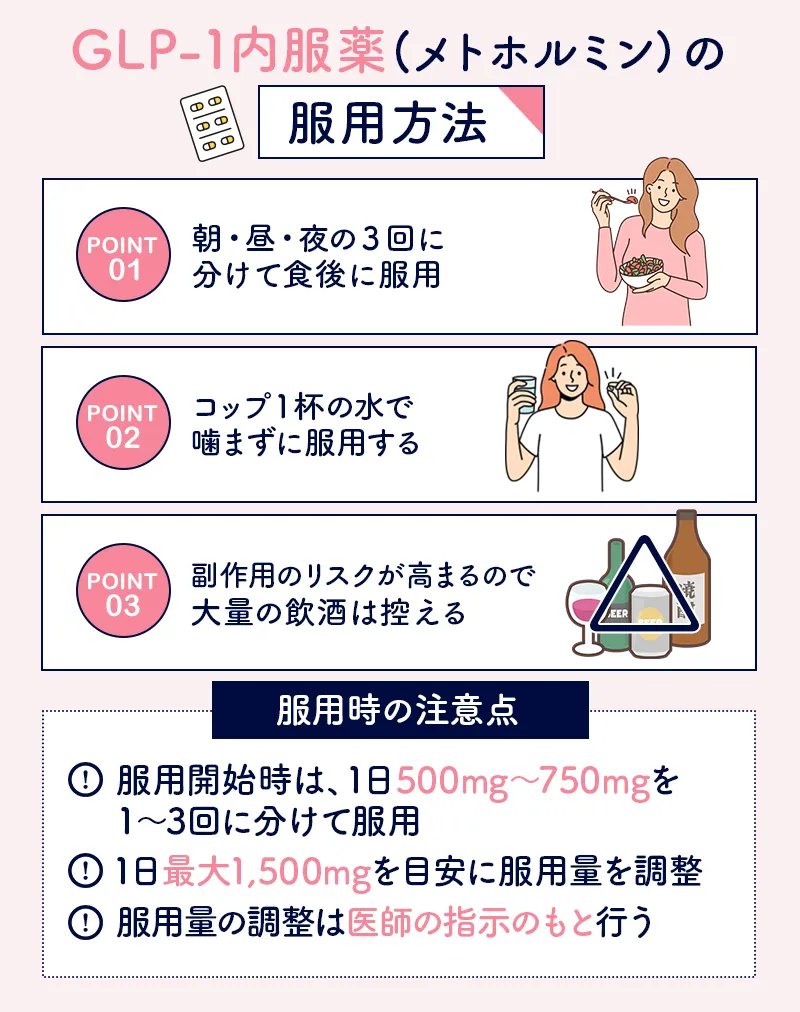

基本の服用方法

メトホルミンは、糖尿病の治療薬として広く使用されていますが、ダイエット目的で服用する場合も適切な方法を守ることが重要です。

服用量と開始方法

- 一般的な開始用量:1日500mgを1回服用し、少量からスタートするのが基本です。

- 増量のタイミング:1週間ごとに500mgずつ増やし、最大で1日1500〜2000mgまで増量するケースがあります(医師の指示が必要)。

- 1日2〜3回に分けて服用:1回の摂取量が多すぎると、副作用が出やすくなるため、1日2〜3回に分けて飲むのが推奨されます。

基本の服用のタイミング

- 食後30分以内の服用が基本:食事と一緒に飲むことで副作用を軽減できる

- 空腹時の服用は避ける:吐き気や下痢などの消化器系の副作用が出やすくなる

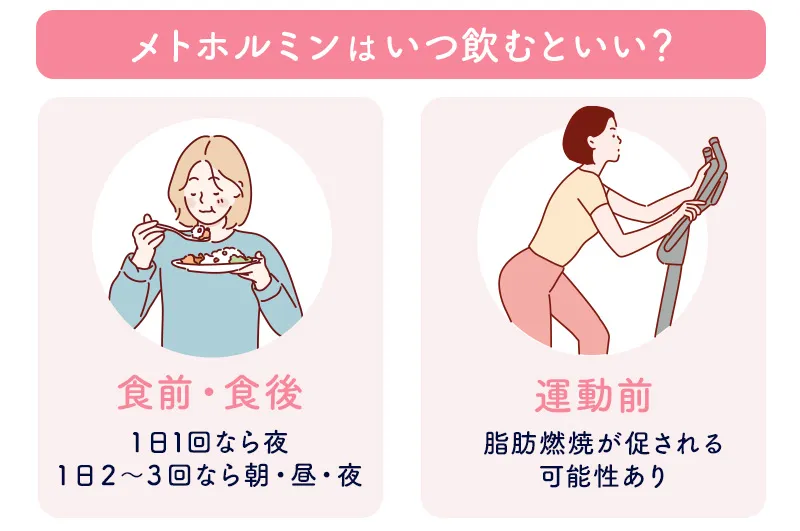

服用するベストタイミングとは?

メトホルミンの効果を最大限に活かすためには、飲むタイミングも重要です。

| 服用タイミング | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 朝食後 | 血糖値の上昇を防ぎ、日中のエネルギー消費をサポート | 空腹時に飲むと胃に負担がかかる可能性あり |

| 昼食後 | 血糖値を安定させ、午後の食欲コントロールに貢献 | 特になし |

| 夕食後 | 夜間の血糖値の乱高下を防ぎ、脂肪の蓄積を抑える | 眠る前に胃が不快になることがある |

1日1回の服用であれば夕食後に推奨されることが多いです。夜の血糖値が安定し、脂肪の蓄積を防ぎやすくなります。

1日2~3回の服用であれば、朝・夕(または朝・昼・夕)に分けるのが一般的です。

運動の習慣がある人は、運動前にメトホルミンを服用すると脂肪燃焼が促される可能性があります。

特に、ウォーキングや軽いジョギングの30分前に飲むと、血糖値の安定と脂肪のエネルギー利用をサポートできます。

また、炭水化物を多く食べるときには食事の前後に服用すると、血糖値の急上昇を抑えやすくなります。

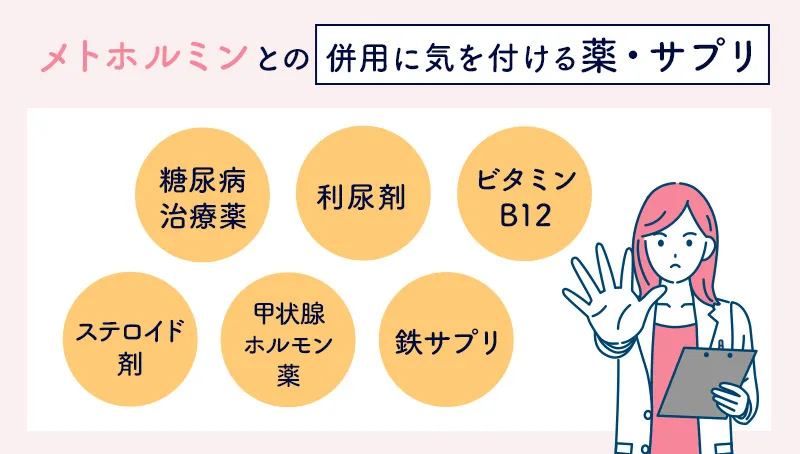

他の薬・サプリメントの飲み合わせに関する注意点

メトホルミンはさまざまな薬やサプリメントと相互作用を起こす可能性があるため、組み合わせには注意が必要です。

| 薬の種類 | 影響 |

|---|---|

| 糖尿病治療薬 | 低血糖のリスクが高まる |

| 利尿剤 | 脱水を引き起こし、乳酸アシドーシスのリスクが上がる |

| ステロイド剤 | メトホルミンの血糖コントロール効果が低下する可能性がある |

| 甲状腺ホルモン薬 | 代謝が変化し、メトホルミンの効果に影響を与える可能性がある |

| サプリメント | 影響 |

|---|---|

| ビタミンB12 | メトホルミンはB12の吸収を阻害するので、長期の併用は避ける |

| 鉄サプリ | 吸収に影響を与える可能性があるため、服用タイミングをずらすのが望ましい |

メトホルミンを安全に服用するためには、他の薬やサプリメントとの相互作用に注意する必要があります。

特に、すでに服用している薬がある場合は、必ず医師に相談した上で適切な方法を確認することが大切です。

メトホルミンのダイエット効果を引き出す食習慣と生活習慣

メトホルミンを服用するだけで劇的に体重が減るわけではありません。食事内容や生活習慣を整えることで、より効果的にダイエットを進めることができます。

特に、血糖値を安定させる食習慣や、脂肪燃焼を促す運動習慣を取り入れることが大切です。

服用中に避けるべき食べ物と飲み物

メトホルミンの効果を最大限に活かすためには、血糖値を急上昇させる食品や、腸への負担が大きいものを避けることが重要です。また、相性が悪い飲み物もあるため、注意が必要です。

| 食品 | 影響 |

|---|---|

| 白米・白パン・砂糖を多く含む食品 | 血糖値を急上昇させ、脂肪が蓄積しやすくなる |

| 揚げ物・加工食品 | インスリン抵抗性を悪化させ、メトホルミンの効果を低下させる |

| 菓子パン・ケーキ・ジュース | 糖分が多く、食後の血糖値の乱高下を引き起こしやすい |

| 飲み物 | 影響 |

|---|---|

| アルコール | メトホルミンと併用すると、乳酸アシドーシスのリスクが高まる |

| 糖分の多いジュースやエナジードリンク | 血糖値が急激に上昇し、メトホルミンの効果が低減する可能性がある |

特にアルコールは、肝臓の代謝機能を低下させるため、メトホルミンとの併用によって乳酸アシドーシスのリスクが高まるとされています。

少量であれば影響は少ないと考えられますが、安全のためにできるだけ控えるのが理想的です。

服用中に意識したい生活リズムと運動習慣

メトホルミン単体では劇的な減量は期待できません。ダイエット効果を高めるために、生活リズムを整え、運動を習慣化することが重要です。

- 1日3食をバランスよく摂る(極端な食事制限は血糖値の変動を招き、低血糖のリスクを高める)

- 食事の間隔を空けすぎない(5〜6時間以上の空腹時間が続くと、血糖値が乱れやすくなる)

- 夜更かしを避ける(睡眠不足はインスリンの働きを悪化させ、脂肪が蓄積しやすくなる)

服用期間中は適度に運動の習慣を取り入れると、メトホルミンの脂肪燃焼と運動の相乗効果でより痩せやすくなります。

| 取り入れたい運動 | 期待できる効果 |

|---|---|

| ウォーキング(1日30分) | 血糖値を安定させ、脂肪燃焼を促進 |

| 軽い筋トレ(週2~3回) | 筋肉量を維持し、基礎代謝を上げる |

| ストレッチ・ヨガ | 血流を改善し、ストレスを軽減 |

メトホルミンを正しく活用することで、ダイエットの成功率を高めることができます。適切な食習慣と生活習慣を意識しながら、健康的に体重を管理していきましょう。

メトホルミンのダイエットはどんな人におすすめ?向いている人と向いていない人

メトホルミンは血糖値や食欲コントロールすることで体重管理をサポートしてくれますが、すべての人に同じようなダイエット効果があるわけではありません。

メトホルミンのダイエットに向いている人の特徴とは?

メトホルミンのダイエット効果が発揮されやすいのは、インスリン抵抗性がある人や血糖値のコントロールが必要な人、適度な運動や食事に取り組むことができる人です。

インスリン抵抗性とは、インスリンが正常に働きにくくなり、血糖値の上昇を抑えられない状態のことです。

メトホルミンはインスリンの感受性を高め、血糖値を安定させる作用があるので、インスリン抵抗性がある人には向いているダイエット薬です。

メトホルミンは腸での糖吸収を抑える作用があるため、糖質の多い食事が多めの人は変化を実感しやすいです。

ただし、メトホルミンを飲めばどんなに糖質を摂っても太らないわけではないため、適度な量で抑えるように意識しましょう。

メトホルミン単体のダイエット効果は緩やかなので、体重をしっかり落としたい人は食習慣・運動習慣の見直しが必須です。

薬だけに頼るのではなく、生活リズム・食習慣を自己管理で改善できる人は効果を実感しやすいでしょう。

メトホルミンの服用を避けるべき人(副作用のリスクが高いケース)

メトホルミンは副作用が起こりにくい薬ですが、持病や生活習慣によっては服用を避けた方が良い場合もあります。

メトホルミンの服用を避けるべき人

- 腎機能が低下している人

- 重度の肝疾患や心不全を持つ人

- 大量のアルコールを摂取する人

- 妊娠中・授乳中の人

メトホルミンは腎臓を通じて排出されるため、腎機能が低下していると体内に薬が蓄積しやすくなり、重大な副作用である乳酸アシドーシスのリスクが高まる可能性があります。

腎臓に持病がある人や病歴がある人は、医師による診断を受けたうえで服用を検討してください。

また、飲酒の習慣がある人も注意が必要です。アルコールは乳酸の代謝を阻害し、乳酸アシドーシスを引き起こすリスクを高めます。

服用前に飲酒習慣の見直しを医師に相談するか、別の薬を検討しましょう。

メトホルミンのダイエットに関するよくある質問(FAQ)

メトホルミンのダイエット効果は、早い人で服用開始から2~4週間程度で体重の変化を感じることがありますが、多くの場合、3~6ヶ月ほど継続することで徐々に体重が減少するとされています。

特に、インスリン抵抗性がある人や糖質の多い食生活を送っていた人は、より効果を感じやすい傾向にあります。

ただし、メトホルミン単体では減量効果を実感できるまでに長期間要するので、食事管理や運動と組み合わせることがおすすめです。

メトホルミンを中止すると、血糖値のコントロールが弱まり、食欲が戻ることで体重が増加する可能性があります。

特に、服用中に食事管理を意識せずに体重が減った人は、服用をやめた途端に摂取カロリーが増え、リバウンドしやすくなります。

リバウンドを防ぐためには、メトホルミンをやめた後も、低糖質・高タンパクな食事を心がけ、適度な運動を続けることが重要です。

メトホルミンとリベルサスはどちらも糖尿病治療薬ですが減量効果には大きな違いがあります。

メトホルミンは1年間で平均2~3kgの減量が研究で確認されている一方、リベルサスは1年4か月で平均10~15kgの減量が確認されています。

ゆるやかに体重を落としたい人にはメトホルミンが向いていますが、より大きな減量効果を求める人にはリベルサスが向いています。

メトホルミンは糖尿病治療薬として長年使用されており、適切に服用すれば安全性が高い薬です。ただし、副作用として下痢や吐き気などの消化器症状が起こることがありますが、食後に服用することで軽減できます。

まれに乳酸アシドーシスという重篤な副作用が報告されていますが、腎機能が正常な人ではほとんど起こらないとされています。長期間の服用でビタミンB12が不足しやすくなることもあるため、食事からの摂取を意識するとよいでしょう。

適量を守り、医師の指導のもとで服用すれば、健康に悪影響を及ぼす薬ではありません。

メトホルミンのダイエット効果を最大限に引き出すには?

メトホルミンには、血糖値を安定させたり、脂肪の蓄積を防いだりすることで体重減少をサポートする効果があります。ただし、単独で劇的に痩せる薬ではないため、過度な期待は禁物です。

多くの研究でも、メトホルミンの体重減少効果は平均2〜3kg程度とされており、生活習慣の見直しや、運動・食事の管理を併せて行うことがダイエット成功のカギになります。

また、より大きな減量を目指す場合は、リベルサスなど他の薬との併用も一つの選択肢です。ただし、副作用や体質との相性もあるため、自己判断ではなく医師と相談しながら進めることが重要です。

-

- 美容治療

- 美白、美肌、ケミカルピーリング、リフトアップ、FAGA(女性型脱毛症)、女性ホルモンの乱れなど。

-

- 男性治療

- ED男性機能治療、AGA(体毛治療)治療、LOH(男性更年期障害)、疲労回復、体力低下治療など。

-

- QOL治療

- 肥満治療、慢性便秘治療、生活習慣病原因、疲労回復点滴など。(QOL=健康面における生活の質)